> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot

v La divergence entre les revenus régionaux, une source des tensions communautaires

2021-06 - Namur, le 15 février 2021. > [pdf]

Dreamstime Sjors737

Sur la lancée de notre chronique précédente, nous allons continuer d’explorer les comptes régionaux, dont l’édition 2019 a été publiée par la Banque Nationale de Belgique le 29 janvier dernier.

Cette fois, nous allons nous concentrer sur les revenus des ménages dans les différentes régions. La chronique sera un peu technique, autant prévenir, mais elle va présenter des chiffres qu’on ne voit pas souvent passer, car ils sont rarement publiés sous cette forme. Et pourtant, ces chiffres ouvrent à une meilleure compréhension des enjeux wallons mais aussi des tensions communautaires, qui prennent une dimension de plus en plus régionale, de notre pays.

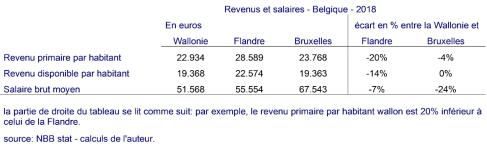

Le tableau ci-dessous reprend deux concepts du revenu des ménages. Tout d’abord, le "revenu primaire" qui couvre l’ensemble des revenus générés par l’économie d’un territoire, soit par le travail (salaires, revenus d’indépendants) ou par le capital. Cette notion du revenu est intéressante car elle permet de jauger le niveau de vie qu’une économie est capable de fournir à sa population. Elle permet aussi aux pouvoirs publics de calculer différentes masses comme les impôts ou les cotisations sociales.

Mais pour le particulier qui vit dans un pays où sont pratiquées les retenues à la source des impôts et cotisations, la notion de revenu primaire est assez abstraite. Ce qui lui importe c’est son revenu disponible qui est, comme son nom l’indique, la somme d’argent, après les retenues fiscales et sociales d’une part et le versement des allocations (familiales, chômage, pensions etc) d’autre part, qu’un individu a à sa disposition pour ses dépenses, son épargne ou ses investissements. C’est évidemment une notion-clé pour mesurer le bien-être d’une population.

Les tableaux figurent en taille réelle dans le fichier <pdf>

référencé sous le titre de la chronique

Une comparaison systématique avec la Flandre est loin d’être toujours appropriée et porteuse d’enseignements mais dans cette analyse-ci, elle a sa raison d’être. L’écart de 20% du revenu primaire en défaveur de la Wallonie vis-à-vis de la Flandre (voir le tableau) suggère d’abord une réalité sociale très différente, qui demande sans doute des politiques spécifiques.

Ensuite, le passage du revenu primaire au revenu disponible est l’huile qui est jetée sur le feu des tensions communautaires/régionales. Comme l’indique une fois encore le tableau, l’écart entre les deux régions n’est "plus" que de 14% au niveau du revenu disponible contre 20% au niveau du revenu primaire, toujours en défaveur de la Wallonie.

Cette diminution est le résultat des transferts interpersonnels via les prélèvements obligatoires (impôts progressifs, cotisations) et le versement des allocations de toutes sortes. Dès lors que les destins économiques des deux régions ont fortement divergé depuis 60 ans, les transferts interpersonnels prennent l’allure de transferts interrégionaux. Mais ces chiffres montrent que les transferts entre Flamands et Wallons ne sont pas la conséquence de comportements "laxistes" des wallons mais sont le résultat d’évolution économique divergente. Comme dans tout Etat moderne, les revenus les plus élevés sont plus mis à contribution et les plus démunis voient leur condition améliorée par les transferts. Cette chronique est trop courte pour un débat sur les transferts interrégionaux, mais ces quelques chiffres permettent d’en préciser quelque peu les contours.

La comparaison des salaires moyens précise encore un peu plus le débat. On constate à la lecture du tableau que l’écart entre le salaire moyen brut du salarié wallon est 7% inférieur au salaire moyen brut du salarié flamand. Cet écart ne traduit pas une plus grande "exploitation" du salariat en Wallonie qu’en Flandre, mais il reflète la différence de productivité dont nous avons déjà parlé dans de notre précédente chronique, différence de productivité qui peut avoir différentes sources : structure de secteurs industriels générant plus de valeur ajoutée, qualité des équipements, services aux entreprises plus rémunérateurs, meilleure formation des salariés, par exemple.

Mais même si cet écart de 7% est significatif, il est bien loin des 20% d’écart entre les revenus primaires des deux régions. Cette différence dans les écarts s’explique, pour une bonne part, par un chômage plus élevé en Wallonie qu’en Flandre et par un taux d’emploi (1) beaucoup plus faible. Autrement dit, à taux de chômage et taux d’emplois égaux, les transferts interrégionaux seraient sans doute minimes, ce qui apaiserait significativement les tensions communautaires et donnerait l’espoir de leur trouver une issue plus sensée.

On en revient toujours au même constat : l’économie wallonne doit créer beaucoup plus d’emplois qu’elle ne le fait actuellement. Et, si possible, des emplois à haute valeur ajoutée. Mais sans entreprises, pas d’emplois, et, sans formation appropriée, pas d’emplois à haute valeur ajoutée. Au risque de se répéter et de lasser, créer des entreprises et faire grandir celles qui existent, ainsi qu’offrir un enseignement et des formations de qualité sont les objectifs impératifs des politiques wallonnes.

_________________________

(1) Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population 15-64 ans.

> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :

economics [at] institut-destree.eu Bienvenue

> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :

![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/

www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu

Webmail de MAD-Skills.eu

![]()

(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,

ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr