> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot

v La formation des salaires en Belgique, un jeu perdant-perdant...

2021-41 - Namur, le 13 décembre 2021. > [pdf]

Photo 38406204 © Alexander Raths Dreamstime.com

La poussée de l’inflation durant ces derniers mois a ravivé – une fois encore – le débat sur l’indexation automatique des salaires, à savoir l’adaptation à très court terme des salaires aux augmentations du coût de la vie.

Les syndicats refusent tout débat autour de la question. Pour eux, l’indexation automatique est la protection la plus sure du pouvoir d’achat des salariés car elle est soustraite aux négociations, et donc aux rapports de force, avec les employeurs. C’est un symbole de conquête sociale auquel il n’est pas question de toucher.

Du côté des employeurs, on souligne que l’indexation automatique des salaires s’applique à toutes les entreprises sans distinction, qu’elles soient suffisamment solides ou non pour la supporter. De même, elle s’impose en dépit des circonstances économiques, que celles-ci soient ou non défavorables aux entreprises. Enfin, les employeurs ont le sentiment que les indexations sont considérées comme des acquis et que, dès lors, les salariés et leurs représentants réclament des augmentations salariales "hors indexation" trop importantes, comme si rien n’avait encore été octroyé.

Pour contenir ces appétits "hors indexation", les employeurs ont demandé et obtenu une loi qui limite les augmentations salariales, la fameuse loi de 1996 portant sur la sauvegarde de la compétitivité, loi renforcée en 2017. Cette loi charge le Conseil central de l’Economie de calculer une marge maximale d’augmentation des salaires, compte tenu de ce qui est prévu chez nos trois principaux partenaires commerciaux. Cette marge limite les hausses de salaires permises dans l’ensemble des entreprises belges, ici aussi sans distinction.

On assiste donc à l’affrontement de deux rigidités : l’indexation automatique des salaires pour les syndicats, la loi de 1996 (renforcée en 2017) pour les employeurs. C’est ce qui explique le dialogue de sourds auquel on assiste depuis des décennies.

Cette année est très illustrative des impasses dans lesquelles s’enferment les deux parties. En décembre 2020, les syndicats refusaient une hausse hors indexation (0,4%) trop minime des salaires, arguant que des secteurs pouvaient donner plus. Un an plus tard, en novembre 2021, les employeurs demandent un saut de l’indexation automatique, en raison de la récente explosion des prix qui va provoquer des hausses automatiques de salaires à répétition. Chaque partie veut donc que les autorités dérogent aux lois. Dans ces conditions, et si on y ajoute les risques d’une spirale inflationniste (les salaires et les prix se nourrissant mutuellement) que fait courir l’indexation automatique des salaires, ne vaut-il pas mieux changer les lois ?

Les syndicats ne demanderaient pas mieux que la loi de 1996 soit revue, mais sans toucher au mécanisme de l’indexation automatique, même pas pour envisager des applications plus souples, moins contraignantes qui permettraient d’assouplir cette loi de 1996. Il va sans dire que les employeurs, dans ces conditions, refusent de négocier quoi que ce soit.

La position syndicale conteste que l’indexation automatique des salaires ait un impact significatif sur l’inflation ou la compétitivité des entreprises. Que disent les chiffres ? En effet, la Belgique n’a que ponctuellement souffert d’une inflation plus importante que les pays voisins. Quant à la compétitivité des entreprises, elle a été donnée pour satisfaisante pendant longtemps puisque la balance commerciale affichait traditionnellement un solde positif. Cependant, à partir de 2007, ce solde s’est détérioré significativement, indiquant clairement une perte de compétitivité de nos entreprises. La balance commerciale s’est rétablie progressivement depuis 2013 mais elle reste tout de même encore négative. Les syndicats ont toujours refusé, avec une certaine mauvaise foi, d’attribuer, même partiellement, cette détérioration de la compétitivité belge aux hausses salariales. En outre, ces problèmes de balance commerciale ont, à leurs yeux, peu de poids face à leur conviction que le pouvoir d’achat n’aurait pu être maintenu comme il l’a été sans l’indexation automatique des salaires.

Sur ce dernier point, les comparaisons internationales ne leur donnent pas raison. Dans tous les pays européens – aucun ne pratiquant l’indexation automatique -, les salaires suivent l’inflation, peut-être avec un peu de retard. Cette quasi-liaison prix-salaires sur le long terme est inévitable, puisque un des principaux facteurs de la hausse des prix est la hausse des salaires. Si les salaires ralentissent, l’inflation ralentit aussi, et inversement. L’indexation automatique des salaires nie, d’une certaine manière, cette relation salaire-prix, donnant à penser que les deux variables sont indépendantes l’une de l’autre. Or, en permettant aux salaires de ralentir, l’inflation va ralentir aussi, et le pouvoir d’achat sera préservé mais à un taux plus bas d’inflation.

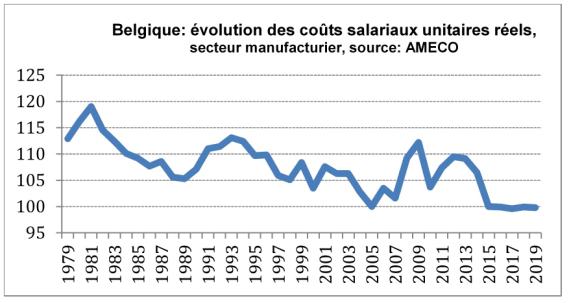

L’indexation automatique des salaires conduit-elle nécessairement à un dérapage des coûts salariaux ? Notre courte recherche bibliographique ne nous a pas apporté une réponse ferme (1). En revanche, les dérapages des coûts salariaux que l’économie belge a connus depuis 1980 semblent ne pouvoir être arrêtés que par une modification ou une suspension du mécanisme de l’indexation automatique des salaires.

Le tableau figure en taille réelle dans le fichier <pdf> référencé sous le titre de la chronique.

Si on observe sur le graphique ci-dessus la courbe des coûts salariaux unitaires réels dans l’industrie, c’est à dire ce que coûte en salaire une unité produite après avoir neutralisé l’effet de l’inflation, on remarque clairement trois accélérations et trois sommets : 1981, 1993, 2008-2013 (le pic de 2009 est dû à la crise financière, et la chute de 2010 au rattrapage). On remarque aussi que ces trois sommets sont suivis d’une décélération marquée (2).

Si on retourne à l’histoire politique, on trouve, dans les années qui ont suivi ces pics, des mesures gouvernementales qui affectent le mécanisme de l’indexation automatique :

- En 1982-86, le Gouvernement Martens dévalue le franc belge, gèle les salaires, procède à plusieurs aménagements des indexations. En outre, l’indice de référence qui sert à l’indexation automatique est lissé sur 4 mois, pour atténuer les chocs.

- En 1994, le Gouvernement Dehaene remplace l’indice des prix à la consommation par l’"indice-santé", qui augmente moins vite que l’indice général et qui est moins sujet à fluctuations. Et en 1996, entre en vigueur la loi sur la compétitivité.

- En 2015, le Gouvernement Michel procède à un saut d’index et durcit, en 2017, la loi sur la compétitivité.

Lors de ces trois épisodes, le cycle est chaque fois le même : accélération des coûts salariaux unitaires, action gouvernementale pour neutraliser l’indexation automatique, retour à des coûts salariaux plus compétitifs. Coïncidence ? Pas sûr, car ce cycle a une logique économique : le mécanisme d’indexation automatique interdit, par définition, le découplage temporaire salaires/inflation. Or, seul ce découplage permet de ralentir ou d’arrêter une accélération de la croissance des coûts salariaux unitaires, à moins d’une explosion similaire de la productivité.

On peut cependant aussi noter, à partir du graphique, que la loi de 2017, qui durcit la loi de 1996, rentre en vigueur quand les coûts salariaux unitaires réels sont revenus à des niveaux compétitifs. Sans doute que l’étau sur les salaires aurait pu être quelque peu relâché ces dernières années, mais que le manque de souplesse de la loi de 1996-2017, dénoncée à juste titre par les syndicats, rend impossible. La crise du COVID a, depuis lors, rebattu les cartes.

La conclusion de ce voyage dans le temps est que le système belge de formation des salaires, encadré par l’indexation automatique et une loi qui lui fait contrepoids, ne permet pas aux salaires d’évoluer en ligne avec les fondamentaux de l’économie, ralentissement quand il y a perte de compétitivité, augmentation quand cette compétitivité le permet. En outre, ce système aiguise les conflits entre employeurs et syndicats à chaque fois qu’il faut déroger aux lois pour ramener les salaires à des niveaux concurrentiels ou arracher des augmentations que le carcan légal limite. La "paix sociale" est donc régulièrement et profondément perturbée.

En dépit de l’évidence que personne ne trouve son compte dans la situation actuelle, le dialogue entre syndicats et employeurs semble être en trop mauvais état pour envisager une réforme de la formation des salaires en Belgique. Il y a pourtant fort à parier que tout le monde gagnerait à cette réforme, si elle était conduite dans un climat de confiance entre les parties en présence.

__________________________

(1) On recommande cependant chaudement la lecture de l’excellente étude de V.BODART, J-F.CARPENTIER,V. SCOURNEAU, Des prix et des salaires, qui mène la danse en Belgique?, regards économiques, novembre 2010,n°82, dont toutes les conclusions mériteraient d’être citées. Dans le cadre de la relation causale prix-salaires, l’étude conclut notamment que “l’impact à long terme d’une hausse permanente des prix sur le coût salarial est plus fort en Belgique que dans la zone euro ».

On peut aussi citer l’étude de 2012 de la BNB : « Indexation en Belgique, ampleur, nature et conséquences pour l’économie et alternatives possibles.

(2) On nous objectera, à juste raison, que ce qui importe, ce ne sont pas les coûts salariaux pris isolément, mais bien en comparaison de ceux de nos partenaires commerciaux. Nous avons fait l’exercice, mais la courbe est plus erratique, bien qu’elle présente les mêmes trois sommets. Par souci didactique et de clarté, nous avons préféré présenter les coûts salariaux unitaires plutôt que le différentiel avec les 3 pays voisins. Mais les données et le graphique sont à disposition sur demande.

> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :

economics [at] institut-destree.eu Bienvenue

> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :

![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/

www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu

Webmail de MAD-Skills.eu

![]()

(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,

ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr