> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot

v Le marché du travail en Wallonie en 2021 : partie 3

2022-15 - Namur, le 9 mai 2022. > [pdf]

Consacrer 3 chroniques de suite au même thème – le marché du travail (1) - court le risque de lasser le lecteur. Mais la proportion assez faible de personnes qui ont un emploi dans le total de la population, le nombre élevé de chômeurs et d’inactifs (2) constituent les trois racines des faiblesses sociales que connaît la Wallonie – pauvreté et précarité, mauvais indices de santé publique (mortalité, morbidité), salubrité sous-optimale de l’habitat, niveau d’éducation insuffisant de sa population. Tant que la Wallonie ne sera pas remise au travail, il est vain d’espérer une amélioration générale de la qualité de vie de sa population. On n’analysera donc jamais assez les causes des profonds déséquilibres du marché du travail wallon.

D’aucuns pourraient aussi objecter que consacrer tant d’analyses à des chiffres qui datent de 2021 alors que nous sommes en mai 2022 ne revêt pas un grande utilité. Les problèmes structurels que dévoilent ces analyses ne se seront pas évanouis en 4 mois. Tant que des politiques de l’emploi et de la formation ne témoigneront pas d’une plus grande efficacité, ces déséquilibres structurels continueront à se perpétuer, comme c’est le cas depuis près de 40 ans.

Approfondir la réflexion à partir d’indicateurs économiques veut aussi souligner les apports décisifs que cet exercice peut apporter à l’action publique. Toutes les structures en charge d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques – le gouvernement, les administrations, les organismes publics – ne prennent pas suffisamment le temps de bâtir leur action sur les analyses des indicateurs.

Notre dernière chronique se clôturait sur les deux conclusions suivantes : tant dans la population jeune (15-24 ans) que dans la population dans la force de l’âge (20-49 ans), il faut en priorité aider les personnes qui sont disponibles et qui cherchent du travail rémunéré à trouver un emploi. Par contre, à partir de 50 ans, ce sont sur les personnes inactives que doit porter l’attention, c’est-à-dire les personnes qui n’exercent pas un travail rémunéré et qui n’en cherchent pas un. Approfondissons quelque peu ces deux constats.

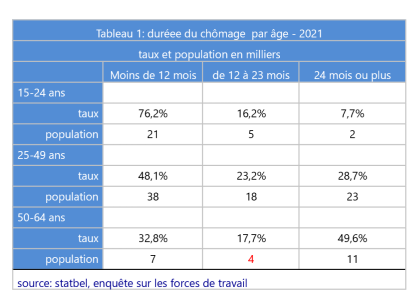

Le tableau ci-dessous reprend les catégories de chômeurs selon la durée du chômage par classe d’âge. Cet indicateur met en lumière une des principales faillites des politiques de l’emploi en Wallonie : l’incapacité à empêcher le basculement des chômeurs dans un chômage de longue durée (plus d’un an). Or, plus la durée du chômage est longue, plus grande est la difficulté de retrouver un emploi : on se distancie de ses réseaux professionnels, on s’isole, on se démotive, on perd ses compétences, et on se tourne plus volontiers vers le travail au noir. C’est donc, à notre sens, la première priorité d’une agence pour l’emploi : briser la durée du chômage en proposant une formation, un stage, un emploi temporaire.

Pour revenir aux chiffres du tableau 1, un chômeur sur 4 de moins de 24 ans est au chômage depuis plus d’un an. On rappellera que ces chiffres sont issus d’une enquête et non d’une catégorisation administrative. Donc, quand un jeune répond qu’il est au chômage entre 12 et 32 mois (16% des chômeurs de cette classe d’âge), cela signifie qu’il n’a eu aucune période de travail durant cette période. Et pour 8%, c’est une réalité depuis 2 ans ou plus.

Les tableaux figurent en taille réelle dans le fichier <pdf> référencé sous le titre de la chronique.

Les chiffres sont encore plus alarmants pour les chômeurs de 25-49 ans : plus de la moitié d’entre eux sont des chômeurs de longue durée (de plus d’un an), un quart entre 1 et 2 ans, un quart depuis plus de deux ans. Il ne s’agit bien sûr pas de stigmatiser les chômeurs, mais d’interroger l’efficacité des structures d’insertion qui sont dans l’incapacité d’extraire du chômage 50% des chômeurs dans la première année qui suit la perte de leur emploi.

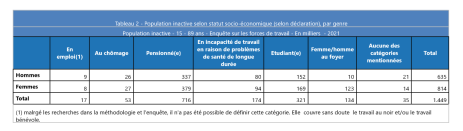

Pour mieux comprendre les enjeux de l’inactivité (sur le marché du travail) d’une part importante de la population – deuxième conclusion de notre chronique précédente, examinons le tableau ci-dessous qui décompose la population inactive selon le statut déclaré par les répondants.

La population interrogée va de 15 à 89 ans, ce qui ne permet pas d’établir immédiatement les liens avec les tableaux publiés dans la chronique précédente, où la population se limitait à la population en âge de travailler 15-64 ans, parmi laquelle la population inactive se montait à 800.000 personnes (3). On peut cependant raisonnablement estimer que les 645.000 personnes au-delà de 65 ans se retrouvent dans la catégorie "pensionné-e-s" du tableau 2.

Le nombre élevé de personnes qui se déclarent en incapacité de travail de longue durée (174.000) ramène à un débat qui mobilise depuis quelques années gouvernement fédéral, syndicats et employeurs : comment inciter cette catégorie de personnes à revenir à l’emploi. Pour l’heure, aucune politique vraiment convaincante n’a été mise en place.

Deuxième observation intéressante du tableau : si, du nombre de pensionné(e)s, on enlève la population au-delà de 64 ans, il reste tout de même 70.000 personnes (soit 9% de la population en âge de travailler) qui sont retraitées avant l’âge légal de la retraite. Ici aussi, des mesures ont été prises pour retarder l’âge de la retraite, avec quelques résultats mais tout à fait insuffisants. Enfin, 53.000 personnes déclarent émarger au chômage mais ne pas chercher d’emploi. A nouveau, l’agence pour l’emploi est l’organisme en première ligne. Ces trois catégories d’inactifs comptent donc 300.000 personnes qu’il faut tenter, d’abord de ramener sur le marché du travail et ensuite d’aider à trouver un emploi.

Pour donner des ordres de grandeur, il faut que l’économie wallonne crée environ 155.000 emplois pour atteindre le taux d’emploi moyen européen (72,5%). 310.000 emplois supplémentaires sont nécessaires pour rencontrer l’objectif d’un taux d’emploi de 80% fixé par le Gouvernement fédéral. Si on retient l’objectif de réduire de moitié le chômage (64.500 personnes remises à l’emploi), il faudra alors convaincre 89.500 inactifs de reprendre le chemin de travail pour atteindre le taux d’emploi de 72,5% et 250.000 pour un taux d’emploi de 80%, soit plus de 80% des personnes comprises dans les 3 catégories de personnes inactives analysées plus haut. Autant dire que plusieurs décennies seront nécessaires à la réalisation de cet objectif. On peut alors se demander si un objectif national à ce point irréaliste est vraiment de nature à mobiliser les volontés ou au contraire s’il n’ouvre pas la voie à des déceptions qui décourageront ces mêmes volontés.

_____________________________

(1) L’expression “marché du travail” désigne le lieu abstrait où se rencontre l’offre et la demande de main-d’œuvre. En réalité, ces « lieux » sont multiples : les annonces d’offres d’emplois, le bouche à oreille, les candidatures spontanées, l’agence pour l’emploi, les sociétés d’intérim etc. Cette rencontre est influencée par le nombre de personnes et d’organisations (entreprises, administrations, etc.) qui cherchent ou offrent un emploi. Cette rencontre est aussi influencée par de nombreux facteurs, tels que, bien sûr, la situation économique mais aussi, par exemple, par le niveau des salaires et des allocations sociales, les niveaux d’éducation et de formation, la mobilité.

(2) Le terme “inactif” employé en économie du travail signifie “inactif sur le marché du travail” mais, bien entendu que les “inactifs” sont, pour beaucoup, actifs d’une manière ou d’une autre.

(3) Ces chiffres de population sont issus d’enquêtes. Ce sont donc des extrapolations auxquelles sont associés des intervalles de confiance. Il faut donc les prendre pour des ordres de grandeur, sans toutefois leur dénier une robustesse scientifique.

> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :

economics [at] institut-destree.eu Bienvenue

> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :

![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/

www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu

Webmail de MAD-Skills.eu

![]()

(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,

ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr