> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot

v La forte empreinte carbone des importations européennes

2022-25 - Namur, le 5 septembre 2022. > [pdf]

L’Institut français de la statistique, l’INSEE, a publié, en juillet 2022, une étude sur l’empreinte carbone des pays industrialisés (1), et plus particulièrement des pays européens. Cette étude met le doigt sur les responsabilités de chacun de ces pays dans la réduction des gaz à effets de serre (GES) à l’origine du réchauffement de la planète. En résumé, cette responsabilité ne se limite pas à produire en polluant moins, mais doit aussi amener à consommer à moindre pollution.

Mais que représente ce concept "empreinte carbone" ? L’étude de l’INSEE explique dans le préambule de son étude que : "La répartition géographique des émissions mondiales peut s’établir selon deux approches : la première répertorie les émissions qui ont physiquement lieu sur les territoires nationaux. Cette méthode, dite des inventaires nationaux, est retenue dans les engagements internationaux des pays. La seconde approche, dite de l’empreinte carbone, mesure les émissions associées à la consommation de produits par les résidents d’un pays, indépendamment du lieu de fabrication de ces produits."

Une formulation algébrique cernera sans doute mieux ces deux concepts extrêmement importants quand on aborde la question de la responsabilité d’émissions des GES :

Inventaires nationaux = émissions des citoyens (chauffage, transport…) + émissions des productions sur le sol national.

Empreinte carbone = émissions des citoyens + émissions des productions sur le sol national - les productions exportées + les productions (biens) importées.

Dans l’empreinte carbone, la responsabilité de la pollution est portée sur les choix du consommateur.

On décèle tout de suite l’effet pervers d’avoir retenu la méthode des inventaires nationaux pour la conclusion des engagements internationaux. Un pays peut présenter des efforts appréciables de réduction de GES sur sa production, mais réduire considérablement l’impact de ses efforts s’il consomme des biens importés à haute teneur de GES. Les pays industrialisés, à haute technologie, qui se sont spécialisés dans les produits à faible teneur GES peuvent paraître en pointe du combat contre les GES, alors qu’ils importent des biens très polluants en toute impunité. Ils ont ainsi le beurre et l’argent du beurre : ils tiennent leurs engagements internationaux tout en ne modifiant pas leur modèle de consommation, génératrice d’importants montants de GES.

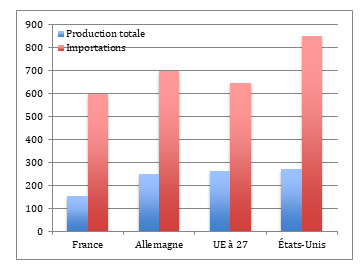

En 2018, les pays développés les plus importants avaient une empreinte carbone plus élevée que leur inventaire. Par exemple, dans l’optique "inventaire", l’Union européenne participait pour 8,7% des émissions de CO2 mais pour 10,5% dans l’optique "empreinte carbone". Le graphique 1, construit aussi avec les données de l’étude de l’INSEE montre que pour l’Europe et ses grands pays, ainsi que pour les Etats-Unis la teneur en CO2 de leurs importations est beaucoup plus importante que celle de leur production.

Graphique 1- Intensité en émissions de GES de la production et des importations en 2018

en téqCO2 par million d’euros de valeur ajoutée, mesurée aux prix courants

Les graphiques figurent en taille réelle dans le fichier <pdf> référencé sous le titre de la chronique.

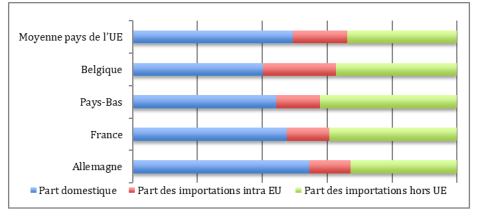

Cette part importante de l’empreinte carbone des importations provenant des pays hors Union Européenne est encore mieux illustrée par le graphique 2, toujours avec des données issues de l’étude de l’INSEE.

Graphique 2 - Origine de l’empreinte carbone des pays de l’UE, en 2018

en pourcentage du total de l'empreinte carbonne

Comme le montre ce graphique, l’empreinte carbone (c’est-à-dire le CO2 qui a été nécessaire pour leur production) des importations venant de l’extérieur de l’Union européenne (bâton vert) est beaucoup plus importante que celle des importations intra européennes (c’est-à-dire entre pays européens, bâton rouge). Et même pour des petits pays comme la Belgique, le contenu CO2 des importations extra-européennes est presque égal à l’émission domestique (à l’intérieur du pays) de CO2. Pour la moyenne européenne, la part de l’empreinte carbone des importations extra-européennes atteint 34%.

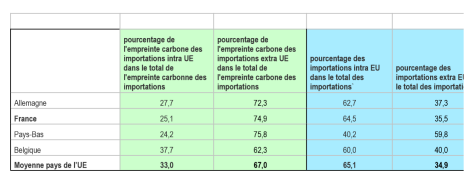

Mais, après tout, cette différence pourrait être le résultat d’importations massives de biens hors-EU par rapport aux importations intra-européennes. Ce n’est pas le cas. Si on calcule le pourcentage de l’empreinte carbone des importations hors EU dans l’empreinte carbone du total des importations, et qu’on le compare au pourcentage de la valeur de ces importations dans le total des importations, on constate que le premier pourcentage est bien supérieur au second, ce qui tend à montrer que le contenu CO2 des importations extra UE est très important.

A ce stade, nous pressentons avoir perdu nos lecteurs. Peut-être les récupèrerons-nous à l’aide du tableau ci-dessous. Prenons l’exemple de la Belgique. Dans le total de l’empreinte carbone des importations belges, l’empreinte carbone des importations hors EU se monte à 62,3% (colonne 2 en vert) alors que la part des importations hors-EU dans le total des importations est de 40%. Ces chiffres induisent à penser que le contenu CO2 des importations hors EU est proportionnellement plus important que celui des importations intra EU.

Tableau 1 - relations entre l’empreinte carbone et les importations des pays de l’UE, en 2018

Est-ce à dire que tous les biens consommés en Europe mais qui sont produits à l’extérieur de ses frontières seraient moins polluants s’ils étaient produits en Europe ? Ce serait sans doute aller un peu vite en besogne car l’Europe importe de l’extérieur des biens dont la production émet, par nature, beaucoup de CO2. Par exemple, la production d’acier émet beaucoup plus de GES que la production de vaccins. Il n’empêche que, de ce que l’on sait des process de production des pays exportateurs vers l’Europe, la Chine principalement, ils pourraient être nettement améliorés en termes d’émissions de GES.

Pour certains, l’idéal serait de substituer les importations extra-européennes par des productions européennes, avec un double bénéfice d’une réduction de l’empreinte carbone de l’Europe et d’un accroissement de son activité productive sur son sol. Il est cependant loin d’être certain que le gain économique soit réel. L’économie européenne ne trouverait que peu d’avantages à se lancer ou à se relancer, dans des activités industrielles à faible valeur ajoutée. Elle doit au contraire continuer à se spécialiser dans la production de biens à haute valeur ajoutée. En outre, le commerce mondial a tout de même des avantages : il accélère l’émancipation économique de beaucoup de pays émergents.

Mais ce que l’Europe peut faire, sans tomber dans le protectionnisme, c’est, par l’imposition d’une "taxe carbone" à ses frontières sur les biens importés, de forcer les pays-tiers exportateurs à réduire le contenu CO2 de la production des biens qu’ils vendent à l’Europe. Le projet est dans l’air depuis de nombreuses années, mais il est désormais une des mesures centrales du "paquet" "ajustement à l’objectif 55" de l’Union européenne (2).

Cette taxe-carbone sera évidemment désagréable aux consommateurs européens : les produits importés seront plus chers. Mais changer notre mode de consommation n’est-il pas le mouvement indispensable à négocier si on veut vraiment contrer le réchauffement de la planète, la raréfaction des ressources, la pollution des terres et des mers ? Dans nos sociétés où le bien commun n’est pas la préoccupation première des citoyens, l’augmentation des prix est sans doute le moyen le plus efficace pour les amener, malheureusement plutôt de force que de gré, à consommer moins et mieux.

________________________________

(1) INSEE, Un tiers de l’empreinte carbone de l’Union européenne est dû à ses importations, Insee Analyses, n°74, juillet 2022-09-01

> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :

economics [at] institut-destree.eu Bienvenue

> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :

![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/

www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu

Webmail de MAD-Skills.eu

![]()

(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,

ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr