> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot

v Mieux cibler les dépenses publiques wallonnes en R&D

2022-09 - Namur, le 7 mars 2022. > [pdf]

Dans notre dernière chronique (1), qui avait passé en revue différents indicateurs d’innovation pour la Wallonie, nous n’avions pas approfondi celui des dépenses publiques en R&D, qui méritait une chronique pour lui tout seul. On rappellera que le score de cet indicateur est inférieur à celui des 12 régions dont le niveau d’innovation est similaire à celui de la Wallonie

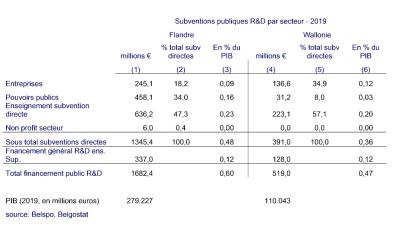

Sur base des statistiques de Belspo (2), en 2019, le Gouvernement wallon a consacré 391 millions d’euros à la R&D, soit 0,36% du PIB wallon. Le budget R&D de la Flandre se montait à 1.345 millions €, pour 0,48% de son PIB. Première déduction de ces chiffres : si la Wallonie consacrait le même montant de son PIB à la recherche que la Flandre, son budget R&D devrait augmenter de 132 millions annuellement.

Précisions, avant de poursuivre, que nous ne comparons pas la Wallonie à la Flandre par facilité, habitude ou tropisme. La Flandre est considérée par la Commission européenne comme "leading innovator" avec un PIB par habitant qui se monte à 120% de la moyenne européenne. C’est une région qui peut donc servir de référence, et pour laquelle nous avons des données comparables à celles de la Wallonie.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des subventions publiques en R&D selon les destinataires :

Les tableaux figurent en taille réelle dans le fichier <pdf> référencé sous le titre de la chronique.

Si on compare les colonnes (2) et (5), trois différences entre les deux régions sur la répartition des subventions directes à la R&D sautent aux yeux :

- la Wallonie consacre une part bien plus importante de ses subventions directes à financer les entreprises que la Flandre : 35% pour 18%.

- Le secteur public de la recherche (c’est-à-dire tous les organismes publics de recherche à l’exception des universités) est fortement financé en Flandre (34% des subventions publiques directes) et quasiment pas en Wallonie (8%).

- Les subventions directes aux universités sont proportionnellement plus importantes en Wallonie (57% du total des subventions directes) qu’en Flandre (47%).

A la lecture de ces chiffres, on pourrait être encore plus surpris que la R&D en Wallonie ne se concrétise pas plus en activité économique puisque plus d’un tiers des subventions vont aux entreprises et une bonne moitié aux universités dont la troisième mission est de valoriser économiquement leurs recherches, tandis qu’une partie minime va au secteur public qui, a priori, serait moins armé pour la valorisation.

Et pourtant, la Flandre, qui a adopté la politique inverse (financement massif de la recherche publique et bien moindre des entreprises) présente un bilan de valorisation économique de la R&D bien plus positif que la Wallonie. Comment expliquer ce paradoxe ?

D’abord, les subventions directes aux entreprises ont un effet de levier limité sur la R&D effectuée dans les entreprises. Un certain nombre d’aides aux entreprises présentent un effet d’aubaine assez marqué : l’entreprise aurait de toute façon mené la recherche avec ou sans subvention, ou ne l’aurait pas menée parce qu’elle n’était pas essentielle pour l’amélioration de son activité.

Ensuite, et c’est là le vrai paradoxe, la recherche publique flamande, très bien financée, a eu une influence décisive sur l’irrigation de l’économie par la R&D à travers ses grands instituts publics de recherche, le VIB pour la bio-technologie, l’IMEC pour la micro-électronique et les technologies digitales, le VITO pour les clean tech, sans compter d’autres centres de plus petites tailles. Ces centres produisent non seulement une recherche d’excellence, mais opèrent aussi très efficacement les transferts technologiques vers le monde économique, par la création et le développement de start-ups mais aussi par des collaborations étroites avec les entreprises, régionale, nationale et étrangère.

Les chefs d’entreprise wallons ont toujours plaidé pour la création de grands centres similaires en Wallonie, à juste titre, même si un simple décalque du modèle flamand n’est sans doute pas approprié. Malheureusement, la Wallonie s’épuise à vouloir réunir ses centres de recherche pour en faire un ou deux grands, alors que pour des raisons juridiques, d’hétérogénéité des activités et de qualité scientifique, la vingtaine de centres de recherche wallons présentent une très mince chance de fusionner et d’atteindre la qualité des centres flamands.

C’est sur les compétences et recherches universitaires que la Wallonie doit faire reposer son ou ses futurs centres de recherche publics, tout en rendant ceux-ci indépendants des autorités universitaires elles-mêmes. Comme pour le VIB et l’IMEC flamands, les universités francophones doivent être invitées à développer leurs recherches mais dans des centres indépendants dirigés par des autorités, elles aussi indépendantes des universités.

Ce ou ces centres interuniversitaires seraient par exemple placés sous l’autorité scientifique du FNRS (comme Welbio (3)) et d’un conseil d’administration composé de scientifiques et de personnes dont la valorisation économique est la spécialité et surtout ce CA doit être expurgé des habituels représentants des partis politiques.

Ces centres auraient des implantations physiques, d’abord pour éviter que les centres virtuels ne soient qu’un paravent pour la répartition des fonds entre universités, ensuite pour maintenir la continuité et la cohérence des programmes de recherche et enfin, et surtout, pour assurer une activité de valorisation très en amont, à laquelle les chercheurs ne pourront pas échapper, ainsi que pour développer des collaborations étroites avec les entreprises.

Ce ou ces centres interuniversitaires auraient pour vocation de rassembler et coordonner les initiatives existantes telles que Welbio, Trail (4), ou la coupole virtuelle "cyberWall" (5). Les centres de recherche actuels s’intégreraient dans les programmes interuniversitaires, comme c’est le cas par exemple dans programme Trail.

Le propos de cette chronique n’est pas de dessiner précisément le contour de ce ou ces futurs centres de recherche publics (6) mais surtout de montrer qu’ils sont finançables, et de façon très substantielle, si les subventions publiques directes à la R&D sont réparties différemment.

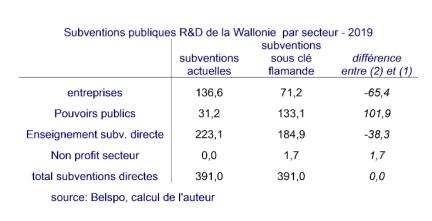

Par exemple, si on applique la clé de répartition (colonne (2) du tableau ci-dessus) des subventions flamandes aux subventions wallonnes, on obtient le résultat suivant :

La clé flamande permet donc de libérer 100 millions pour le financement des futurs centres interuniversitaires wallons, mais, évidemment, au détriment des subventions aux entreprises qui diminuent de 48% ! Les subventions directes aux universités diminueraient aussi mais ces dernières les retrouveraient via les centres interuniversitaires.

Une diminution aussi brutale des subventions aux entreprises n’est pas réaliste, même si nous sommes convaincus qu’il y a des économies à faire dans ce poste. Cependant, on se rappellera notre première conclusion sur la comparaison des dépenses R&D entre Flandre et Wallonie, à savoir que la Wallonie devrait augmenter de 133 millions € son budget public R&D pour atteindre le même niveau en termes de PIB que la Flandre. Cette augmentation, même partielle, pourrait être dévolue aux aides aux entreprises. Enfin, il n’est pas certain que les centres interuniversitaires aient besoin tout de suite d’un budget de 132 millions.

Quoi qu’il en soit, si les subventions publiques wallonnes à la R&D veulent être plus efficaces, elles doivent être réorientées vers de la recherche publique d’excellence mais dont la valorisation est intégrée au processus même de recherche, y compris la recherche de base. Mais cette réorientation, pour être couronnée de succès, demanderait une rigueur stratégique et de gestion, ambitieuse et indépendante. Qualités qui ne se retrouvent pas toujours dans les initiatives publiques wallonnes.

_______________________

(1) “Wallonie innovante, wallonie économique, pourquoi ce grand écart?” https://www.institut-destree.eu/2022-02-28_chronique-economique_didier-paquot.html

(2) https://meri.belspo.be/site/database_en.stm

(3) https://welbio.org/cms/c_11740011/fr/welbio

(5) https://www.digitalwallonia.be/fr/annuaire/cyberwal#contacts

(6) Philippe Destatte, directeur général de l’Institut Destrée, pousse une vision beaucoup plus radicale que la nôtre d’un bouleversement du paysage universitaire et de la création d’un “Walloon Institute of Technology” dans l’article suivant: “Le Wallonia Institute of Technology au coeur de l’Université de Wallonie ” sur son blog : https://phd2050.org/2021/12/23/wit/

> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :

economics [at] institut-destree.eu Bienvenue

> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :

![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/

www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu

Webmail de MAD-Skills.eu

![]()

(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,

ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr