> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot

v Budget wallon : la difficulté politique de faire des économies

2022-17 - Namur, le 23 mai 2022. > [pdf]

Depuis ce mercredi 18 mai, le Gouvernement wallon travaille à l’ajustement de son budget 2022 pour y intégrer l’impact sur les recettes et dépenses publiques des évolutions récentes et futures de l’environnement macro-économique (activité, inflation).

On sait que la situation est très préoccupante, voire alarmante. Le déficit prévu dans le budget initial 2022 se montait déjà à plus de 4 milliards € et devrait déraper de 500 millions € supplémentaires en raison d’une activité plus ralentie et de la poussée de l’inflation. Comme nous le soulignions dans notre chronique du 18 octobre 2021 (1), ce déficit n’est pas seulement dû aux conséquences de la crise sanitaire, des inondations ou du financement du plan de relance. Si on soustrait ces trois éléments, il subsiste un déficit de plus de 1 milliard € qui ne trouve d’autre explication que dans le laxisme de la gestion budgétaire wallonne.

Il en va de même de la dette publique. Si les récentes crises sont responsables de son accélération en 2020 et 2021, on doit tout de même rappeler que la dette "directe" (c’est-à-dire contractée directement par la Région wallonne) a grimpé de 4,5 milliards entre 2015 et 2019 pour atteindre 12,6 milliards €, alors que la situation économique était assez favorable.

C’est, bien sûr, sans aucune mesure avec les conséquences des différentes crises. A la fin du 1er trimestre de 2022, la dette publique wallonne se monte à 23 milliards € (2). L’année n’étant pas encore terminée, elle va continuer à augmenter, sans doute jusqu’aux alentours de 25 milliards € d’ici la fin de 2022. A cette dette directe, il faut ajouter une dette indirecte, c’est-à-dire les emprunts contractés par les organismes publics avec la garantie de la Région wallonne. Cette dette se montait à 11 milliards à la fin de 2021.

Cette progression de la dette est évidemment insoutenable dans le moyen terme. Les charges d’intérêt vont de plus en plus augmenter (et donc réduire les capacités financières pour mener les politiques régionales) au fur et à mesure de la croissance de la dette mais aussi de l’augmentation des taux d’intérêt. En outre, la notation internationale de la dette wallonne pourrait encore se dégrader, rendant les emprunts encore plus chers. C’est pourquoi la "Commission externe de la dette et des finances", composée d’universitaires, recommandait en novembre 2021 de procéder à une réduction structurelle des dépenses publiques wallonnes de 150 millions € chaque année (réduction qui se cumule donc d’année en année) jusque 2027.

En résumé, le Gouvernement wallon se doit, d’abord, de réduire ses dépenses de 500 millions € pour éviter tout dérapage par rapport au déficit initialement prévu pour cette année, mais aussi de procéder à des économies "structurelles" supplémentaires de 150 millions €. Où faire ces économies ? D’abord dans le fameux plan de relance mais surtout dans les nombreuses subventions octroyées avec beaucoup de générosité, et peut-être encore plus dans les dotations aux organismes publics, eux aussi très nombreux, qui doivent améliorer leur productivité.

Tout d’abord, il serait réaliste de réduire la voilure du plan de relance, budgété à 1,7 milliards d’euros pour 2022. Un grand nombre des 319 mesures prévues dans le plan initial n’auront pas un impact significatif sur le redressement de la Wallonie et peuvent dès lors être reportées. Peut-être faudrait-il se contenter de mettre en œuvre le plan "resserré" sur 42 mesures conclu avec les interlocuteurs sociaux et environnementaux. En outre, les politiques essentielles au redressement de la Wallonie, dans les domaines du marché du travail, de la formation, de l’enseignement qualifiant et en alternance, de la digitalisation, de la R&D et l’innovation, de l’entrepreneuriat, pourraient être mises en œuvre sans trop de coûts supplémentaires, simplement en utilisant plus efficacement les budgets qui leur sont actuellement attribués.

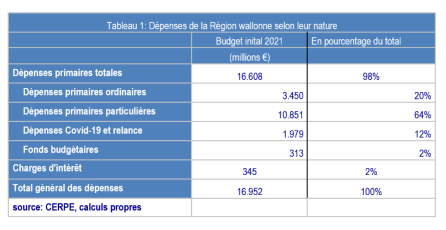

Mais où d’autre faire des économies dans le budget wallon ? Examinons-en la structure. Pour ce faire, appuyons-nous sur les excellentes analyses et projections budgétaires menées par le Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) de l’Université de Namur, sans doute les plus détaillées et les plus rigoureuses sur le sujet (3). Malheureusement, les analyses et projections de 2022 ne sont pas encore disponibles, nous devrons nous contenter de celles de 2021 (4). Mais la structure des dépenses publiques wallonnes se modifie très peu d’année en année, les conclusions des chiffres de 2021 seront tout à fait pertinentes pour 2022.

L’étude classifie les dépenses publiques wallonnes selon des catégories très utiles pour notre propos.

Les tableaux figurent en taille réelle dans le fichier <pdf> référencé sous le titre de la chronique.

Nous ne nous attarderons pas sur les chiffres eux-mêmes puisqu’il s’agit de ceux du budget de 2021, mais concentrons-nous sur les catégories "dépenses primaires ordinaires" et "dépenses primaires particulières" (4).

Ce que les auteurs de l’étude appelle les "dépenses primaires particulières", ce sont les "dépenses dont l’évolution revêt un caractère contraignant en raison d’engagements de la Région. Ces postes évoluent selon une logique propre déterminée par une loi, un décret ou un accord". En clair, il n’est pas possible, sauf à modifier des dispositions législatives, de toucher à près de 65% des dépenses publiques. Autrement dit, à cadre législatif inchangé et hors plan de relance que nous venons de traiter, les efforts budgétaires ne peuvent porter que sur 20% des dépenses, à savoir sur les "dépenses primaires ordinaires" dont le montant est obtenu par la déduction des autres catégories.

Ces dépenses ordinaires comprennent notamment des dotations à des organismes publics, des "unités d’administration publiques (UAP)" pour utiliser le jargon officiel. Ces dépenses comprennent aussi pour une bonne part les subventions de toute sorte, tant aux entreprises qu’aux particuliers ou aux associations. Il ne fait pas de doute qu’une partie de ces subventions pourrait être économisée, soit qu’elles se caractérisent par des effets d’aubaine ou qu’elles financent associations et organismes peu efficaces. De même, il est vraisemblable que certaines UAP pourraient fonctionner à moindre budget si leur gestion était plus performante.

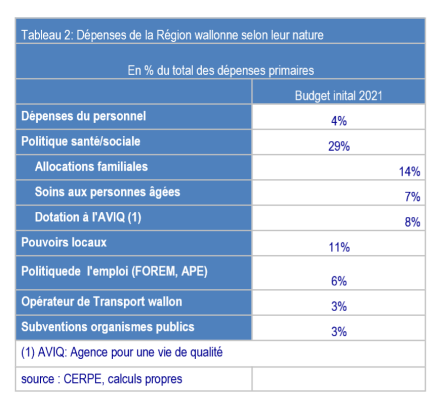

Il n’empêche : tout le poids de la réduction structurelles des dépenses (150 millions chaque année pendant 6 ans) ne pourra être supportée par ces seules dépenses "ordinaires". Il faudra bien, un jour ou l’autre, remettre en cause les "dépenses particulières". Mais de quoi sont composées ces dépenses ? Le tableau 2 reprend les principaux postes en pourcentage du total des dépenses primaires (donc hors charge d’intérêt).

La politique de santé/sociale du Gouvernement wallon représente à elle seule près de 30% des dépenses publiques totales, les transferts aux pouvoirs locaux 11%, la politique de l’emploi 6%, soit, pour ces 3 domaines, plus de 45% du total des dépenses. Peut-on envisager un effort important de réduction des dépenses en préservant 45% du budget total? Les dépenses dans ces trois domaines recouvrent pour une bonne part des transferts aux personnes. On comprendrait que les autorités wallonnes ne veuillent pas les diminuer mais, pour les préserver dans le moyen terme, des économies doivent être imposées ailleurs, et essentiellement dans les dotations de fonctionnement aux organismes publics, même au prix de modifications législatives.

En conclusion, la réduction structurelle des dépenses publiques wallonnes sur les 5 prochaines années, réduction nécessaire pour stabiliser la dette publique, va réclamer un profond changement de mentalité des citoyens, entreprises, pouvoirs locaux, organismes publics, qui, en Wallonie, ont l’habitude de se tourner vers la Région et son gouvernement pour financer leurs initiatives, leurs activités, leur souhait d’expansion, leurs difficultés, ou simplement leur manque de rigueur gestionnaire. Les objectifs budgétaires ne seront atteints que si le Gouvernement wallon envoie le signal que l’argent public facile, c’est terminé. Mais les premiers à devoir se convaincre de ce nouveau principe, ce sont sans doute les ministres eux-mêmes.

__________________________

(1) https://www.institut-destree.eu/2021-10-18_chronique-economique_didier-paquot.html

(2) Nous remercions la cellule de la dette au sein de l’administration wallonne pour nous avoir fourni ces chiffres dans un délai très court.

(3) https://www.unamur.be/eco/economie/cerpe

(4) C. KOZICKI et al., Les perspectives budgétaires de la Wallonie de 2021 à 2026, CERPE, Mai 2021 https://researchportal.unamur.be/fr/publications/les-perspectives-budg%C3%A9taires-de-la-wallonie-de-2021-%C3%A0-2026

(5) On appelle “dépenses primaires” les dépenses hors charge d’intérêt.

> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :

economics [at] institut-destree.eu Bienvenue

> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :

![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() @InstitutDestree

@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/

www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu

Webmail de MAD-Skills.eu

![]()

(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,

ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr